冷却塔(クーリングタワー)の仕組みや働きについてご存知でしょうか?

冷却塔とは、私たちが生活に必要不可欠である空調と密接に関係している縁の下の力持ちのような存在なのです。

この記事では冷却塔の構造や種類、冷却塔の電気伝導率と水質との関係について紹介します。

冷却塔(クーリングタワー)とは

冷却塔(クーリングタワー)は、水が蒸発する際に周りの熱を奪う気化熱(蒸発熱)を利用して、温められた冷却水を繰り返し冷やす機械です。

冷凍機で温められた循環水の熱を、外へ放熱させることで水温を下げ、再び冷却水として循環させているのです。

運動後、汗をかいた状態で風に吹かれた時に体がひんやりとした経験はありませんか。

汗が風と触れ蒸発する際に体の熱を奪っていくため、涼しく感じるのです。

冷却塔の原理はこの現象と同じなのです。

冷却塔(クーリングタワー)の構造

冷却塔(クーリングタワー)は様々なパーツから成り立っています。

冷却塔の構造と代表的なパーツ4つの役割を説明します。

送風機

冷却塔側面から外気を取り込みます。

取り込まれた外気が冷却水と接触することで、冷却水を効率よく蒸発させることができます。

上部水槽

冷却塔の上部に付いている水槽です。

上部水槽の底には無数の小さな穴が開いており、その穴から冷却水または散布水が充てん材に向かって流れていきます。

充てん材

充てん材はPVC製の薄い凸凹したシートを何枚も貼り合わせて作られています。

このシートを冷却水が伝い流れる際に外気と接触して蒸発することで、冷却塔の温度が下がります。

充てん材は冷却塔の中でも特に重要なパーツと言えます。

下部水槽

冷却塔の底の部分に設置されている水槽です。

冷却された冷却水が一時的に下部水槽に溜めら、冷凍機に送られます。

密閉式冷却塔の場合は、下部水槽に散布水が溜められ、その後再び上部水槽へと送られます。

このような様々な装置の働きによって、冷却塔は正常に作動しています。

この他にもたくさんのパーツがあります。

冷却塔(クーリングタワー)の種類

冷却塔(クーリングタワー)の形状には「丸形冷却塔」と「角型冷却塔」があり、構造には「開放式」と「密閉式」があります。

丸形冷却塔の特徴は向流式と呼ばれ、上から落下する水に風を下から当て冷却します。

冷却能力が100冷却トン以下で多く利用されています。

角型冷却塔の特徴は直交流式と呼ばれ、上から落下する水に横から空気を当てて冷却します。

複数台連結して冷却塔を設置することが出来るため冷却能力が100トン以上の大型施設でも利用出来ます。

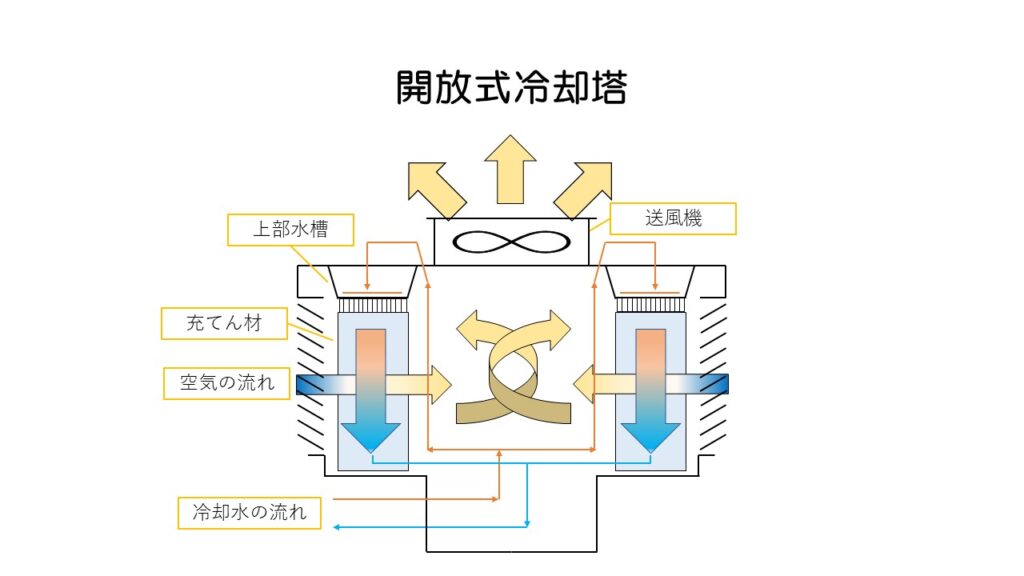

開放式冷却塔

開放式冷却塔は循環する冷却水に直接外気を当てて水温を下げます。

メリットは密閉式冷却塔に比べて冷却塔の構造がシンプルであるため安価で、冷却効率が良いところです。

また、冷却塔自体をコンパクトに収める事が出来ます。

デメリットは、冷却水が外気と直接触れるため水質が悪化しやすく、スケール障害や藻の繁殖などの問題が発生してしまうところです。

これらの障害から設備を守るためには、冷却水の水質管理が重要となります。

開放式冷却塔の用途は主に以下の通りです。

- 一般空調用水冷式冷凍機の冷却

- 地域冷暖房施設の大型冷凍機の冷却

- 大型産業用プロセス冷却

コジェネレーションシステムの冷却塔にも利用されています。

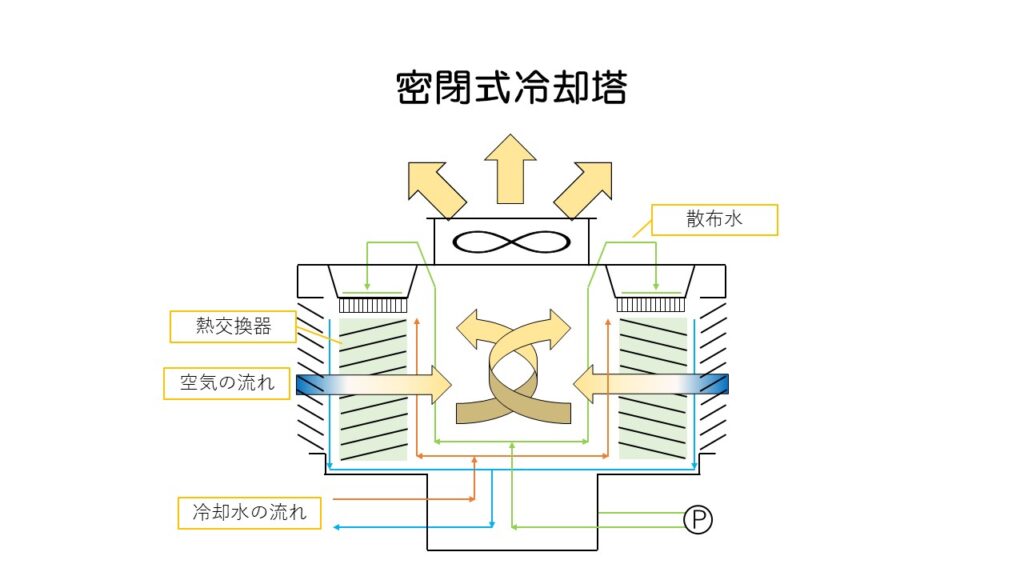

密閉式冷却塔

密閉式冷却塔の特徴は、冷却水が銅管のコイルの中を流れている点です。

外気と散布水が触れ蒸発する際に、コイル内の冷却水の熱を奪っていきます。

メリットは冷却水が外気に当たらないため汚染されず、水が濃縮されないことです。

そのため、スケール障害が発生しにくく、設備が長持ちします。

デメリットは、密閉式冷却塔は構造がとても複雑なため高額である点です。

外気が当たる散布水の水質管理を怠ると銅コイルの伝熱面でスケール障害が発生し、冷却能力が低下してしまいます。

密閉式冷却塔の用途は主に以下の通りです。

- 一般空調用冷凍機の冷却

- データセンターや研究棟重要施設の冷凍機の冷却

フリークリングシステムにも利用されています。

電気伝導率と基準値

冷却塔(クーリングタワー)では、水質の汚染状況を知るために電気伝導率が利用されています。

電気伝導率とは液体中での電気の流れやすさを表す指標のことです。

簡単に言えば、液体中にどれくらい物質が溶け込んでいるかを示す指数です。

水に溶かしたとき電流を通す物質、カルシウム、マグネシウムなどのことを電解質といいます。

電解質が水中に多ければ、電気抵抗が小さいので電流を通しやすく電気伝導率は高くなります。

逆に電解質が水中に少なければ、電流を通しにくいため電気伝導率は低くなります。

つまり、電気伝導率が高い数値であればあるほど、それだけ汚染物質が多い事を意味します。

おおむね基準値である100mS/m(電気の通りやすさを示す値)より数値が少なければ、汚染度は低いといえます。

電気伝導率の考え方

電気伝導率とは、液体中での電気の流れやすさを表す指標の事で、電気抵抗の逆数です。

中学校の理科の授業で、電気の通しにくさ(電気抵抗、単位:オーム(Ω))を学習したと思います。

このΩの逆数(電気抵抗の逆数=電気の通しやすさ)をSI単位系ではジーメンス(S)という単位で表します。

ジーメンス(S)はオーム(Ω)の逆数なので以下で表すことができます。

〔S〕=〔1/Ω〕

他にも電流値の単位の(A)や電圧の単位である(V)を利用すれば、以下で計算できます。

〔S〕=〔A/V〕

まとめ

冷却塔(クーリングタワー)における電気伝導率と水質の関係についてお分かりいただけましたでしょうか?

電気伝導率を利用し冷却塔の水質を調査し、水質をきれいに保っていくことが大切です。

そして定期的な清掃や薬剤投与を行い、適切な衛生管理を徹底しましょう。